- HOME

- 製品一覧

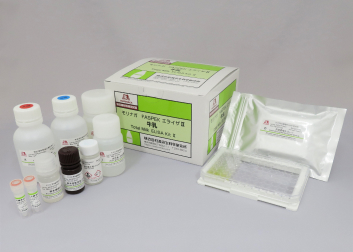

- モリナガ FASPEKエライザⅡ

- 関連法規について

関連法規について

食物アレルギー表示について

食物アレルギーとは、本来は体に害を与えない食品に含まれるタンパク質(アレルゲン)を異物と認識し、免疫反応が過敏に働いてしまう現象です。

最も多い症状は蕁麻疹などの皮膚症状ですが、消化器や呼吸器に症状が現れることもあります。複数の臓器にわたって全身にアレルギー症状が現れる状態をアナフィラキシーと呼び、その中でも血圧低下や意識障害を伴う場合をアナフィラキシーショックといい、すぐに治療しなければ命を落とすこともあります。

食物アレルギーによる健康被害を未然に防ぐため、平成13年に食物アレルギーの表示制度が定められました。当初は食品衛生法で規定されていましたが、平成27年4月から食品表示法の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)及び関連通知等に従って表示することになっています。

表示の対象となるアレルゲン

原材料により、実際のアレルギー発症数や症状の重篤度などに違いがあります。そのため内閣府令で表示を義務付けるもの(特定原材料)と、通知で表示を奨励するもの(特定原材料に準ずるもの)に分かれています。

表示が義務付けられている原材料(特定原材料)8品目

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

表示が推奨されている原材料(特定原材料に準ずるもの)20品目

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

食物アレルギー表示の対象範囲

食品表示基準では、特定原材料を原材料とする加工食品又は特定原材料に由来する添加物で販売の用に供するものについて表示が求められています。

具体的には容器包装された加工食品及び添加物※です。アレルゲンを含む食品に関する表示は、消費者に直接販売されない食品の原材料も含め、食品流通の全ての段階において義務付けられています。

※ 特定原材料に由来する添加物を使用した場合、一部の生鮮食品も対象となります。

アレルゲンが微量の場合の取り扱い

アレルギー症状を誘発するアレルゲン量には個人差があり、ごく微量のアレルゲンであっても発症することがあります。

そのため、その含有量にかかわらず特定原材料を含む旨の表示が必要です。ただし、最終製品における個々の特定原材料の総タンパク質量が数μg/mL濃度レベルまたは数μg/g含有レベルに満たない場合は、アレルギー症状が誘発される可能性が極めて低いため、表示の必要性は無いこととされています。

意図しない混入への対応

原材料として特定原材料を使用していないにもかかわらず、意図せず最終製品に混入(コンタミネーション)してしまう場合があります。食物アレルギーはごく微量のアレルゲンによっても発症することがありますので、このようなコンタミネーションがないよう十分な混入防止策の徹底を図る必要があります。

十分な混入防止策の徹底を図っても特定原材料が必ず混入するという場合は、原材料としての使用の意図の有無にかかわらず、表示する必要があります。

アレルゲンを含む食品の検査方法

食物アレルギーとは、本来は体に害を与えない食品に含まれるタンパク質(アレルゲン)を異物と認識し、免疫反応が過敏に働いてしまう現象です。最も多い症状は蕁麻疹などの皮膚症状ですが、消化器や呼吸器に症状が現れることもあります。複数の臓器にわたって全身にアレルギー症状が現れる状態をアナフィラキシーと呼び、その中でも血圧低下や意識障害を伴う場合をアナフィラキシーショックといい、すぐに治療しなければ命を落とすこともあります。食物アレルギーによる健康被害を未然に防ぐため、平成13年に食物アレルギーの表示制度が定められました。当初は食品衛生法で規定されていましたが、平成27年4月から食品表示法の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)及び関連通知等に従って表示することになっています。

ウエスタンブロット法(卵、乳)

検体中のタンパク質をポリアクリルアミドゲル電気泳動し、転写膜に転写後、特定原材料由来のタンパク質に対する特異抗体を用いて検出する試験法です。

PCR法(えび、かに、くるみ、小麦、そば、落花生)

食品からDNAを抽出し、特定原材料に特異的なDNA領域を、PCRで増幅し検出する試験法です。

アレルギー表示内容が正しいかどうかを確認する際、まず始めにエライザ法による「スクリーニング検査※1」を行います。スクリーニング検査で検出されたにも関わらず、特定原材料の表示が無く、製造記録にも使用した記載がない場合「確認検査」を行います。確認検査は、卵、乳の場合はウエスタンブロット法で、えび、かに、くるみ、小麦、そば、落花生の場合はPCR法と呼ばれる検査法で確認します。確認検査の結果から、最終的な原材料表示の必要性を検証します※2。

※1 消費者庁通知において、スクリーニング検査(ELISA法)は、検査特性の異なる2種の検査を組み合わせて実施するよう指定されています。

※2 消費者庁通知には、食品中の特定原材料等に係る検査は原則として別添1「判断樹」に従うこととされています。

参考

- 消費者庁HP 食品表示法等(法令及び一元化情報)「食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号) 別添 アレルゲン関係」

- 消費者庁HP 食物アレルギー表示に関する情報「Q&A 別添アレルゲンを含む食品に関する表示」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

2024.12.20閲覧 - 加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック(令和5年3月消費者庁作成)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/

2024.12.20閲覧