はじめに

食品製造業における食物アレルゲン管理は、消費者の健康を守るために必要不可欠です。今回は、食物アレルゲン管理の基本的なポイントを初心者にも分かりやすく解説します。

食物アレルゲン管理の概要から、アレルギー情報の収集・評価、製造工程でのアレルゲンの管理、設備の洗浄に至る注意点まで、食品製造におけるアレルゲン管理の重要性と実践的な手法を紹介します。

食物アレルゲン管理の留意点

食物アレルゲンは、ごく微量な残留でも、消費者の健康被害を引き起こす可能性があります。そのため製造設備や作業環境の整備、情報共有の仕組み、食物アレルゲン検査の導入などの食品アレルゲン管理を支える基盤整備が欠かせません。

また、食物アレルゲンの管理においては、事業者全体での共通理解と取り組みが必要不可欠です。全従業員が共通の認識で動くためには、食物アレルゲン管理への取り組み方針の明確化が重要であり、従業員への教育や周知徹底なども含めた取り組みが求められます。

原材料調査から始まる食物アレルゲン情報の把握

食物アレルゲン管理は、まずは食物アレルゲン情報の把握から始まります。そのためにまず行うべきことは、製造施設で使用される原材料の調査です。原材料の正確な把握は、食物アレルゲンの管理および適正な食品表示を実現するための基本となります。

食物アレルゲンを含む原材料の確認手順は以下のとおりです。

はじめに、取引先から原材料の食物アレルゲン情報が記載された資料(例えば、原材料規格書)を取得することが必要です。その資料を確認して、食物アレルゲンの特定および、その含有量についての情報を把握しましょう。

なお、海外の原材料メーカーと取引する際は、表示制度が日本と異なるため注意が必要です。日本の食物アレルゲンに関する法的要求事項を共有し、輸入する前にこれらの情報を確認しましょう。

さらに、原材料の規格に変更がある場合には、事前に通知を受けるなど、取引先と取り決めをしておきましょう。そうしないと、重要な変更を見過ごすことになりかねません。例えば年に一度など、期間を定めて原材料の規格書を定期更新することも、対策の1つです。

原材料の規格変更の通知を受けた場合は、その情報を社内で共有し、食物アレルゲンの情報、およびその管理方法の更新が適切に行われるように、情報共有の体制を事前に構築しておくことが重要です。

原材料の食物アレルゲン情報を得るための資料の入手が難しい場合は、原材料に含まれる食物アレルゲンについて検査を実施することも有効です。最近は、製造現場での検査に適している簡便・迅速な検査キット(イムノクロマト法)が販売されています。特別な機器も不要で食物アレルゲンの確認ができるため、活用をお勧めします。

ナノトラップProⅡを詳しくみる

食物アレルゲン管理における重要工程の特定(アレルゲンマップの活用)

このようにして原材料に含まれる食物アレルゲン情報が得られたら、次に現行の管理体制が適切かどうかを見直し、必要に応じて改善を行います。特に、食物アレルゲン管理において最も大きなポイントとなるコンタミネーションの防止のためには、食物アレルゲンの所在を把握し、重点を置くべき製造工程を特定することが重要です。

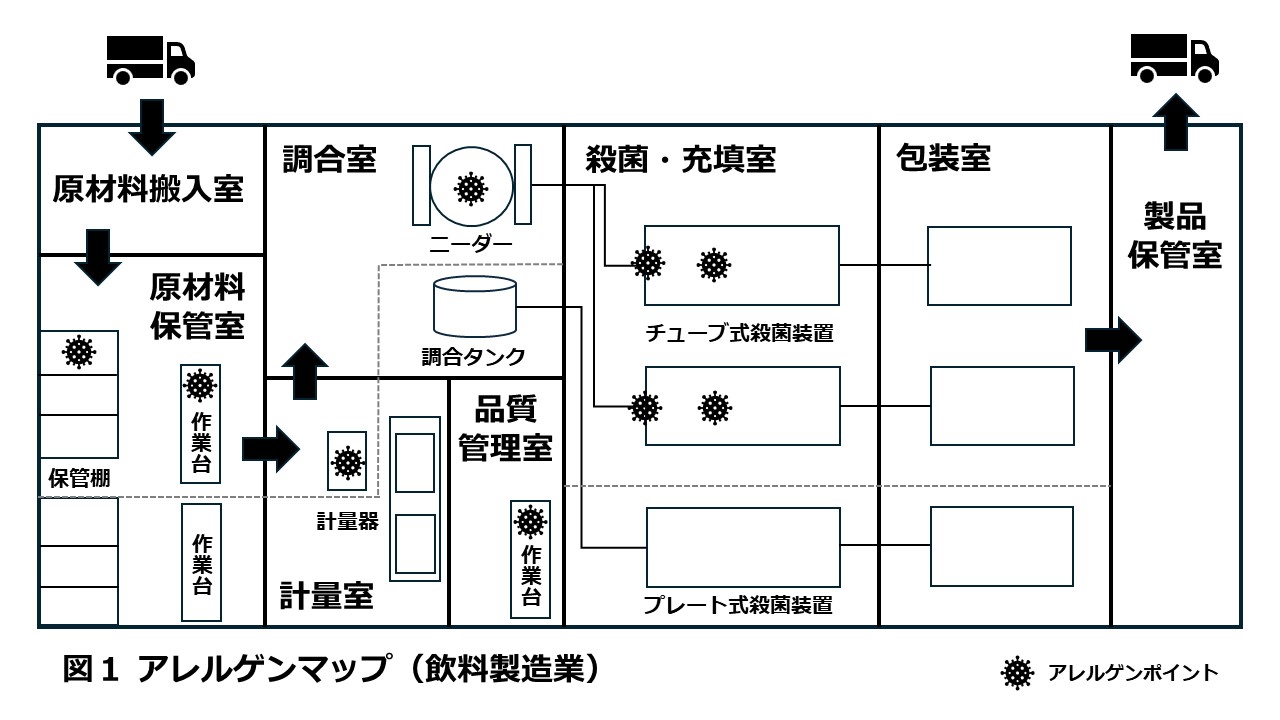

その際に、効果的な手段としてアレルゲンマップを制作して活用するという方法があります。アレルゲンマップとは、工場施設内で食物アレルゲンがどの場所にあるのかを視覚的に把握する手法です(図1)。

このアレルゲンマップから得られた情報を基に、食物アレルゲンの具体的な管理方法を策定することができます。

具体的な管理方法の一例としては、食物アレルゲンの分別管理が挙げられます。食物アレルゲンを含む原材料と含まない原材料を明確に分けて保管することにより、異なる原材料間でのコンタミネーションのリスクを減少させる効果があります。

また、特定の食物アレルゲンを含む原材料を使用する製造区域とそうでない製造区域とを区分することも有効です。

さらに、食物アレルゲンを含む原材料を他の原材料から容易に識別できるよう、色分けした表示ラベルを使用することも、有効な対策の1つと考えられます。

このようなアレルゲンマップを活用した管理と食物アレルゲン検査キットでの確認を組み合わせることで、より確実な食物アレルゲン管理を実現できるようになります。こうした複合的な管理により、めん類製造業者が、製造施設の食物アレルゲン管理を改善させた事例も報告されています。※1

このようにして重要な工程を明らかにした後、それらの工程でアレルゲン管理を適切に管理する手順を定め、手順を文書化します。そして、実施状況を定期的にモニタリングすることも重要です。

食物アレルゲン対策 ~製造設備の洗浄・清掃ポイント~

ここまで、原材料内の食物アレルゲンの情報収集とアレルゲンマップを用いた重要工程の特定についてお伝えしてきました。次に、これらの情報を踏まえて、製造設備の洗浄及び清掃に焦点を当てたポイントを解説します。

食品製造施設において、食物アレルゲンのコンタミネーションを防止するためには、製造区域の区分のほか、設備や器具の洗浄及び清掃が重要です。洗浄や清掃といった工程では、食物アレルゲンを効果的に除去するために考えられた手順の確立が求められます。対象となる設備や、洗浄のタイミング、使用する清掃道具や洗浄剤、洗浄実施後の確認方法、そして食物アレルゲンの残留が見つかった場合の対処法などを十分に検討しなければなりません。

洗浄手順を確立する際は、その方法が確実に食物アレルゲンを除去できるかどうかを検証します。洗浄効果は様々な条件に左右されるため、ふき取り検査や製品検査での洗浄効果を評価し、効果的な手順を見極めることが重要になります。こうした検査は、製造工程でのコンタミネーションの有無や食物アレルゲンの残留状況を把握する上で重要な手段です。

また、洗浄工程が終了した後は、可能であれば食物アレルゲンの残留がないことを、検査などで確認することを推奨します。10分ほどで結果が分かる、製造ラインの清浄度を迅速に確認できるイムノクロマトキットが販売されていますので、そのような検査キットの活用も効果的です。

ナノトラップEasyを詳しくみる

また、特定の食物アレルゲン専用の清掃用具を使用することも推奨されます。これによりアレルゲンのコンタミネーションのリスクを低減させることができます。例えば、原材料に落花生を扱う製造区域には、落花生専用の清掃用具を指定し、色で区別するなどにより、どの清掃用具が落花生専用であるかを容易に識別できるようにすることも有効です。

おわりに

消費者の健康被害防止という観点から、食品製造事業者は食物アレルゲンに対する理解を深め、適切な管理手法を実施する必要があります。本コラムでは、食物アレルゲンの特定から、製造工程の管理、洗浄の留意点、検査方法まで、食物アレルゲン管理のための一連の流れを解説しました。

食品製造事業者の、こうした食物アレルゲン管理に対する継続的な取り組みにより、消費者は安心して食品を購入することができ、結果的にそれが消費者からの信頼獲得につながることになるのではないでしょうか。

参考文書

※1東京都健康安全研究センター「食品の製造・加工業における 食品アレルゲン管理ガイドブック」P42(令和5年3月)

https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/files/k_shokuhin/eakon/f3ce2314e08ff07575677322e7381e52.pdf/

著者ご紹介

株式会社コラボナレッジ 代表取締役

永富 靖章(ながとみ やすあき)

飲料メーカーで商品開発や品質管理業務に従事したのち、株式会社ファスマックに入社。統括部長として、主に食物アレルギーや遺伝子組換え食品の受託検査、研究用試薬の販売などを担当。

また、株式会社アジア食品安全研究センター 取締役、青島誠誉食品検測有限公司 副董事長を歴任。

2025年に株式会社コラボナレッジを設立し、食品衛生に関する研修事業などを開始。

中央大学大学院応用化学専攻修士課程修了、早稲田大学大学院経営管理研究科修了(MBA)。

.jpg)